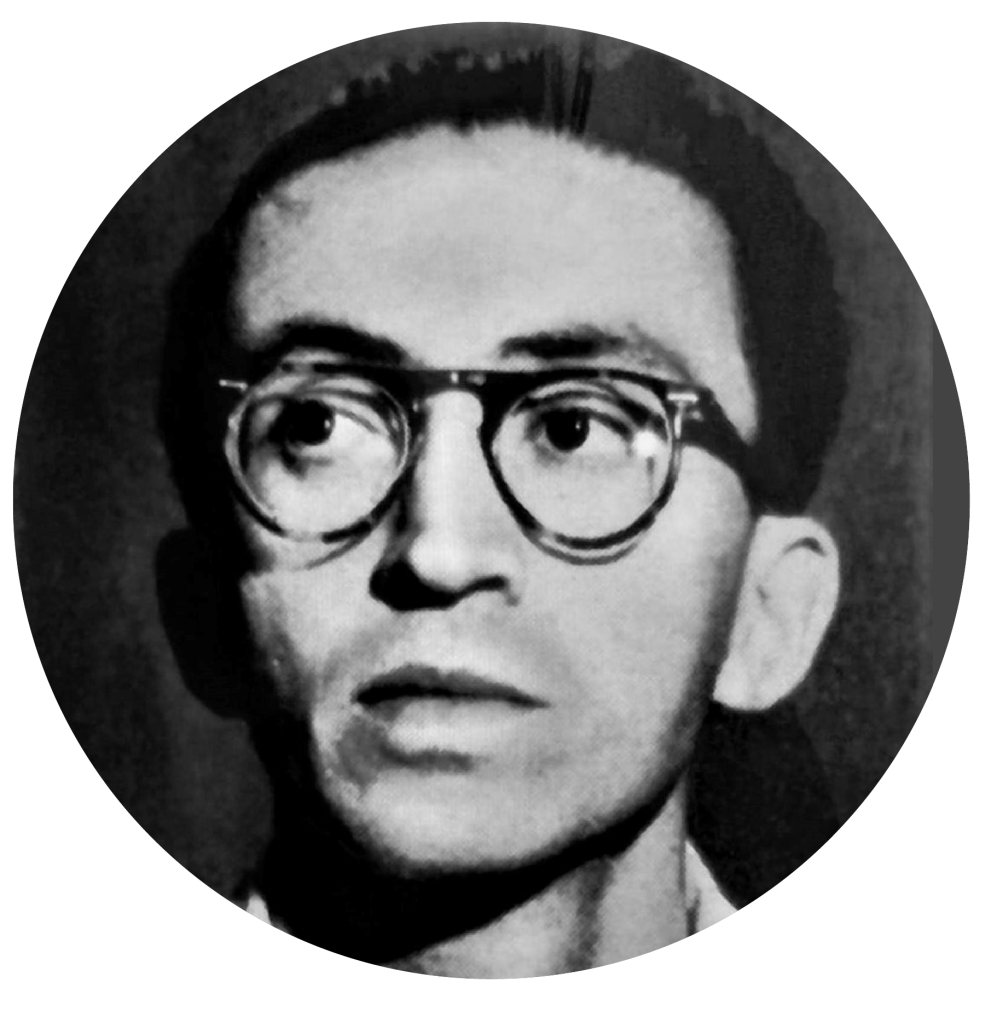

César Dávila Andrade, conocido con el sobrenombre de El Fakir por su aspecto físico y su declarado interés por temas místicos, es, probablemente, uno de los mejores poetas que ha dado Ecuador y uno de los más desconocidos en España. Nacido en Cuenca en 1918, este lejano descendiente del general José María Córdova (uno de los héroes de la independencia, conocido con el sobrenombre del héroe de Ayacucho) también se dedicó al ensayo y fue el máximo exponente del relato breve ecuatoriano. En su obra se entremezcla lo neorromántico y neosurreal. Procedente de una familia pobre, se trasladó a Quito en 1951 hasta que, como consecuencia de una oferta de trabajo en Venezuela, marchó a Caracas, donde ejerció de periodista y corrector de pruebas hasta su suicidio. Se rebanó la yugular con una cuchilla de afeitar delante del espejo, en el Hotel Real de Caracas que pertenecía al poeta y amigo Juan Liscano, a la edad de 48 años.

Un cuento sin nadie

—Sí, me voy porque aquí no se ve a nadie.

—¿A nadie?

—Absolutamente.

—¿Qué sé yo?

—¿Qué cosa dice?

—Debió oír a tiempo. Adiós.

—Adiós.

No nos habíamos visto nunca. Y lo peor, no podría ya jamás conocerle, porque había muerto. Se había suicidado.

El matutino del día siguiente traía la fotografía del suicida en un charco de sangre, como en su propia bandeja. Pero el enfoque no había recogido el rostro del occiso, y su nombre se me olvidó. Lo mismo, el apellido de ellas. Solo sus nombres, alineados bajo el denominador de la Gracia. La primogénita se llamaba María de la Gracia; la segunda, Mercedes de la Gracia; y, la última, Beatriz de la Gracia. Y él… Nadie, ha muerto: se ha matado totalmente.

Antes de las siete, el sol estaba pintado al fresco sobre la torre de la iglesia.

El carrito del panadero de la pierna de palo, había pasado hacía diez minutos, repicando su campanilla del pasado verano que, sin embargo, sonaba como en el estío venidero.

La pieza del occiso fue registrada por la tía y las Autoridades. La señora se

introducía constantemente en la amarilla mirada de los Pesquisidores, como una opulenta esfera moteada de azul. Y volvía a salir con su carácter de dueña de casa y de tía solterona.

La cama del occiso se encontraba pulcramente tendida, lisa. No había

dormido en ella la noche anterior.

—¿Trasnochaba su sobrino? —preguntó el Comisario.

—¡Jamás, señor! —exclamó la Tía, medio ofendida.

—Pero se ve que vino durante la noche y volvió a salir. En la alfombra hay huellas de barro.

—Anoche llovió. Aquí están las huellas de barro —dijo el Secretario. El primer cajón del escritorio —a la izquierda—, se encontraba abierto y ladeado.

—Aquí guardaba sus ahorros —suspiró la Tía.

—Parece que los retiró anoche —intervino el Comisario (cigarro en la comisura derecha, desleal ojo de vidrio). El Secretario apoyó el descubrimiento de su Superior y dedujo, a su vez.

—Sí. Y adquirió aquellas flores…

—¿Qué flores? —gritó la Señora.

—¿Sabía usted que su sobrino guardaba este revólver? —dijo el Comisario presentándole el arma, en un pañuelo.

—Dios mío —chilló la mujer—. Él nunca usó ni un alfiler en toda su vida. Este revólver fue de mi difunto hermano. Mi sobrino lo conservaba en el último cajón de la derecha, en un estuche.

El Secretario se puso en cuclillas y tiró de la armella. Estaba el estuche: una caja negra con interiores de paño verde billar, en los que se recortaban los bajorrelieves del arma, en dos mitades vacías.

—Esto es todo; gracias, señora —dijo el Comisario.

Gracias —corearon los que le acompañaban y salieron.

Nadie, pertenecía a esa clase de hombres de los que nadie recuerda el rostro tres segundos después de haberlos tratado durante una hora. A veces, parecía terminar en el borde del cuello únicamente. Otras, producía la impresión de ser una brumosa cantidad de mirada en vaivén o de voz sofocada por un pañuelo. Pero, lo seguro, era que nadie podía asegurar nada con respecto a Nadie.

Quizás sí, un detalle había quedado en la memoria de algún observador. A Nadie le placía andar por la cinta de piedra de las aceras, como un chiquillo. Tenía la manía de la línea recta, por entretenimiento. Pero esta única línea tampoco le pertenecía. Quedaba en el camino, como pasado.

La empleada de la floristería “Magnolia Palace”, dijo que un señor Alto y Flaco, como de unos cuarenta y cinco o noventa años, más o menos, cuyo rostro “no recordaba”, le pidió tres “bouquets”.

—Rosas blanquísimas −—susurró.

“Entonces, le quedé mirando fijamente largo rato, porque me hizo muchísima gracia” —agregó la empleada de la “Magnolia Palace”.

—Y, no recuerda el rostro del…

—No señor. No recuerdo. Se me escurre a cada instante…

Las tres muchachas del apartado Barrio de Torreamarga, fueron interrogadas al atardecer de ese mismo día.

El cadáver de Nadia había sido alzado de la acera, al pie de la triple ventana correspondiente al dormitorio de las hermanas.

Estuvieron de acuerdo como las hojas de un trébol. Ninguna sabía el nombre de aquel hombre; ninguna recordaba su rostro. No conocían nada de su vida, de su familia ni su posición social.

—Beatriz, la menor, terminó diciendo:

—¡Para mí, era un Nadie!

—¡Nunca me dijo nada! —aseguró Mercedes.

—Creo que estaba enamorado de las tres al mismo tiempo —sugirió, burlonamente, María.

—Solo así se explica lo de los tres “bouquets” —exclamó el Comisario.

María de la Gracia, como si hablara en sueños, agregó:

—Enamorado de las tres y de ninguna. Raro amor. ¡Se me antoja como amar a la Santísima Trinidad…!

De los datos, o de las abstracciones, se pudo deducir, vagamente, que Nadie había comprado las rosas a las nueve de la noche. Que, a las diez, había depositado los “bouquets” bajo las ventanas; y que, casi en seguida, se había disparado en la sien derecha. (En el tambor del revólver se encontró la cápsula vacía del único proyectil).

Sin embargo, si nos atenemos al contexto de las declaraciones de las muchachas —María, Mercedes, Beatriz—, se produjeron tres disparos, y no uno.

Porque…

María oyó un disparo en sueño; sonó en el fondo de una confusa reyerta en la que se encontraba soñando −según dijo.

Mercedes, juró haber oído la mitad de una detonación en el sinuoso borde de su duermevela; y la mitad, el salto y el súbito país de la conciencia.

Y, finalmente, Beatriz dijo haber escuchado el disparo, después del grito de sus hermanas sobresaltadas.

—Vino como del fondo de las casas, y pasó hacia los árboles que están del otro lado, en el campo —juró.

A lo que el Comisario, sin dejar de mascar el cigarro, agregó:

—La única persona que oyó, que escuchó realmente la detonación, fue la señorita Beatriz. Deduciéndose que las otras dos señoritas, confundieron el sonido, el rumor de sus sueños, con el ruido de la noche que pasa por los campos y las casas.

Luego, arrojando el cigarro por la ventana central, pensó con fugitiva amargura en el desconocido.

—“Nadie se suicidó porque, habiendo permitido la entrada del amor en su corazón, se había convertido, por este solo hecho, ya en Alguien. Sin embargo, su enfermizo orgullo de hombre anónimo, no pudo sufrir esta existencia intrusa que iba a delatarle como a una sombra agazapada. Y prefirió ser absolutamente Nadie”.